大豆畑でキュウホーのカルチは有効か?(都府県版)

長文ですが、都府県で起こっている問題や、対応についての事例をお答えします。

畑作全般の中耕・除草機械を選定する際に、作物と圃場条件についても確認しています。

大豆畑に限らず、他の作物でも使用条件が同じく求められるので、参考までに確認下さい。

2025年 4月更新 版

目次[非表示]

- 1.使えない場所や条件とは

- 2.使える場所や条件とは

- 2.1.サラサラ土質(黒ボク土、砂壌土、砂質等)

- 2.2.雑草が少ない圃場

- 2.3.圃場面積が広い場所

- 3.重量、強度が違う2種類のカルチベーター

- 3.1.取付可能な機械

- 4.大豆中耕に最適な組み合わせ

- 5.事例紹介

- 5.1.九州(粘土質)トラクタ

- 5.2.九州(サラサラ土質)トラクタ

- 5.3.九州(若干粘土質)田植え機で中耕作業

- 5.4.九州(若干粘土質)ハイクリトラクタで中耕作業

- 5.5.愛知県(粘土質)乗用管理機で中耕作業

- 6.他社商品との比較

使えない場所や条件とは

粘土質 圃場

弊社の除草機「カルチ」は、トラクターなどで「けん引」して使う中耕機です。

一般的な除草で使われるロータリーカルチと違い、かき混ぜる機能がありません。

キュウホーのカルチ除草は、基本的には爪やレーキを引いて土を動かす原理です。

粘土質で土塊が大きい土は粉々に粉砕が出来ないため、土塊が作物側へ寄る場合もあり、仕上がりがキレイにならない場合があります。

※粘土質の定義は難しい為、詳しくは一度営業にお尋ね下さい

キュウホーでは都府県担当者が地域の状況で判断させていただきます。

※そもそも、カルチとは? 別記事があります→【こちら】

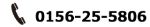

雑草が多すぎる

繁茂した雑草の種類によりますが、雑草が密集した場所で中耕作業をすると目詰まりしてしまう場合があります。目詰まりが起きると爪が地面に刺さらず、カルチ本体も浮いてしまい、本来の性能を発揮できないまま無駄な作業になりますので注意してください。ワラなどの残渣が多い圃場も場合によっては注意が必要です。

※下記動画の作物は「ごぼう」

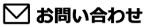

条間が均等ではない

作物の条間が均等である/ないとでは仕上がりが大きく左右します。

必ず等間隔に作物幅が揃うような播種が必要です。

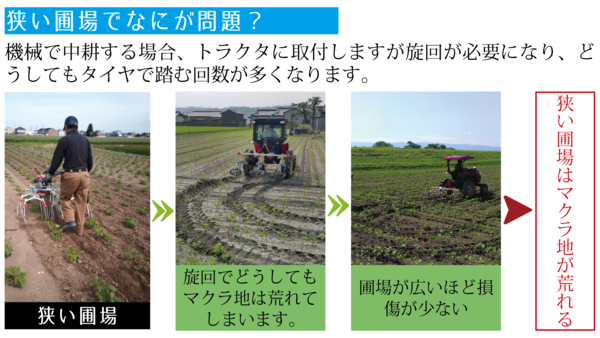

圃場が狭い

乗用の機械で作業を行う事から、旋回場所が広くする必要があります。

狭い圃場では何度も本機の切り返し作業を行い、大豆を踏んで傷めるリスクも高く

作業の効率も下がります。

おすすめの圃場の大きさは2~3反 以上がカルチを使う圃場に適しています。

2点ヒッチのトラクター

馬力帯の小さいトラクターの場合、2点タイプのヒッチがあります。

特定の2点タイプの対応ヒッチしか販売しておらず、カルチの取付が出来ません。

キュウホーで対応している主なヒッチは3点ヒッチ、オートヒッチ、乗用形管理機ヒッチになりますので、必ず使用したいトラクタのヒッチ部の確認をお願いします。

ヒッチに関する情報はコチラ↓

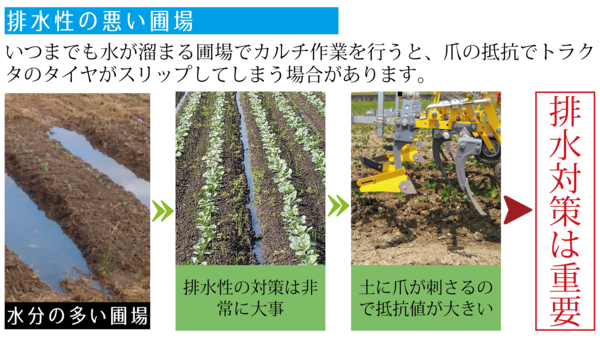

排水性の悪い圃場

けん引式 中耕機はロータリーカルチとは異なり、けん引抵抗が大きいため

水分量の多い圃場だと、タイヤ スリップが多発し前に進まない事があります。

使える場所や条件とは

※基本的な考え方として、上記の「使えない場所」や「条件」以外であれば問題はありません。

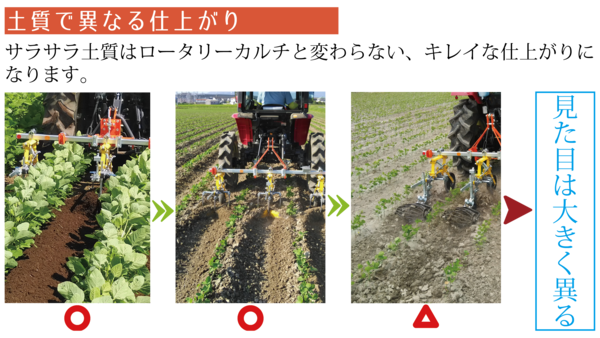

サラサラ土質(黒ボク土、砂壌土、砂質等)

サラサラした土質は弊社でも一番苦労せず調整が出来る土質になります。

ある程度の粘土質は対応可能になります。ただし、仕上がりの見た目がきになる場合はロータリーカルチのほうが良い場合もあります。

雑草が少ない圃場

雑草や残渣物が少ないと、爪先やレーキ(ハリガネ)に絡まる要素が少ないので

スムーズな中耕・除草作業を可能にします。

圃場面積が広い場所

作業効率で一番ロスする部分が旋回作業です。

圃場が広い場合は旋回作業が少なくすむので作業能率の向上になります。

また、旋回時のトラクタによるタイヤで大豆を踏むことも最小限に抑えることが出来ます。

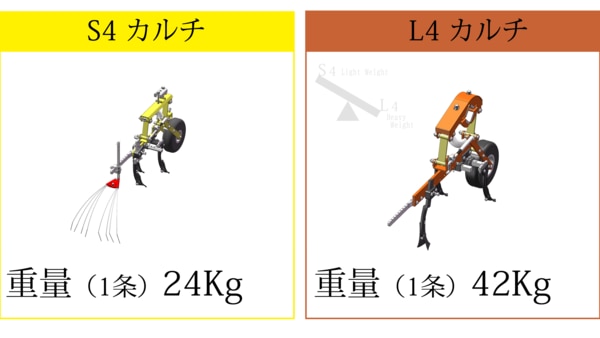

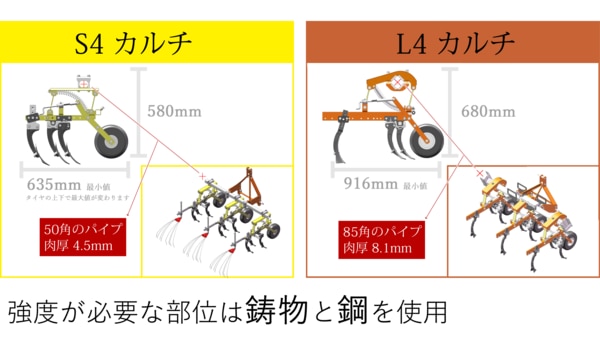

重量、強度が違う2種類のカルチベーター

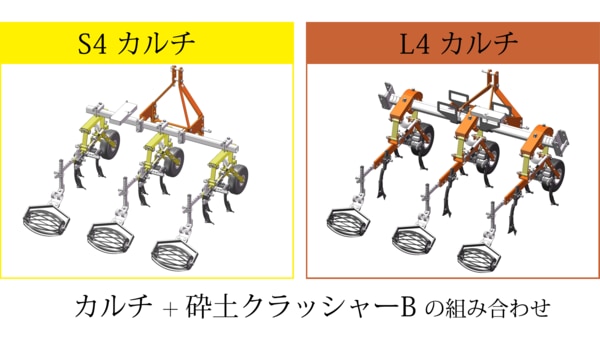

大豆中耕に適したキュウホーのカルチベーターは2種類あります。

「S4カルチ」 と「 L4カルチ」 があり、特長が異なります。

カルチ本体の重量、鋼材の厚み、強度、けん引に必要となる馬力が異なります。

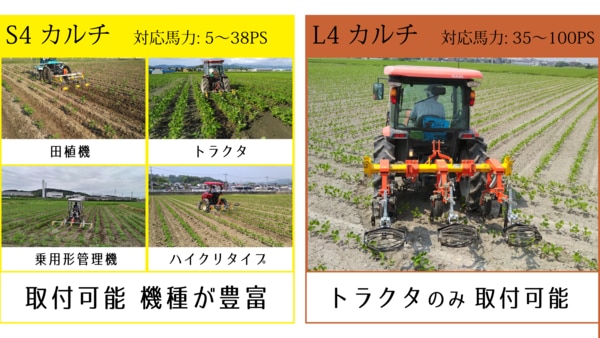

取付可能な機械

S4カルチ、L4カルチは対応馬力が異なります。

S4カルチは5馬力から対応しているので田植機・トラクタ・乗用形管理機・ハイクリトラクタと様々な機械に取付出来ます。

L4カルチは35馬力からになるので、トラクタのみ取付が可能です。

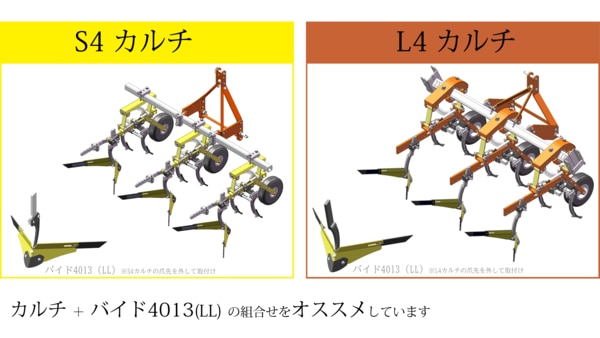

大豆中耕に最適な組み合わせ

キュウホーのカルチベーターはオプションが多数あります。

北海道と都府県では考え方が異なり、オプションの選択方法も異なります。

都府県では雑草の伸びも早く、粘土質な圃場が多いこと、中耕回数が1~2回と少ないことから以下のような組み合わせをおすすめします。

シンプルで一番使いやすい組み合わせ(サラサラ土質)

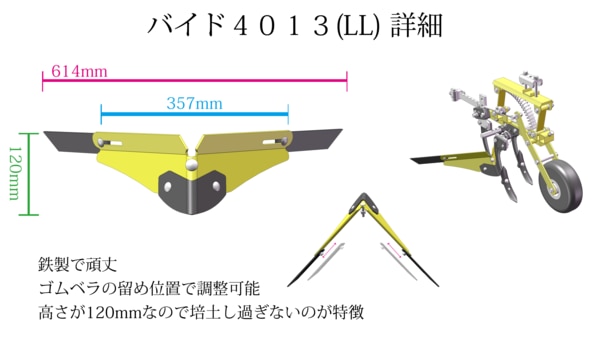

カルチベーターと、バイド4013(LL)の組合わせが一番ベストになります。

大豆においては作付け面積が大きく作業効率が求められますので、シンプルで一番確実に効果が発揮される組み合わせになります。

調整箇所も少なく、植え付け精度の条件も緩く、作業スピードも4~8kmと従来のロータリーカルチと比べ2~3倍の速度で作業が可能です。

シンプルで一番使いやすい組み合わせ(粘土質)

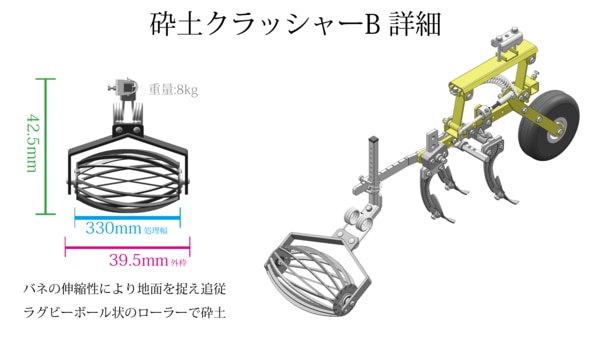

粘土質の場合は、カルチベーター、バイド4013(LL)、砕土クラッシャーBの組み合わせがおすすめです。粘土質の場合は、カルチベーターの爪から出た土塊がそのまま残ります。

砕土クラッシャーBは土塊を砕く能力があり、爪から出た土塊を砕くことが出来ます。

土塊を砕くことで培土作業時に作物側に土塊により大豆が倒れる事を防ぐことが可能です。

事例紹介

九州(粘土質)トラクタ

商品構成:

・ L4カルチ4条

・バイド4013(LL) ✕4個

「バイド4013(LL)」を粘土質で活用するなら、S4カルチよりも「L4カルチ」をおすすめします。

粘土質は土の抵抗が大きく、重量の軽いS4カルチ本体が浮いてしまう場合があります。

自重が重い「L4カルチ」であれば浮き上がりも防ぎ「バイド4013(LL)」との相性も良いです。

※L4カルチをトラクタの油圧で 固定している影響も大きいです

作業速度は6kmで行っています。

ただし粘土質の場合、爪で上げた土塊が大きくゴロゴロしています。

土塊の塊がそのまま大豆側に寄ると、大豆付近に生えた雑草を土で覆い隠すことが出来ない場合があり、除草効果も弱い場合があります。

粘土質 × L4カルチ + バイド4013(LL) の組み合わせ

九州(サラサラ土質)トラクタ

商品構成:

・ S4カルチ 3条

・A2ヒッチ

・バイド4013(LL) ✕3個

サラサラ土質の場合はS4カルチ・L4カルチのどちらも お勧めします。

土質的にカルチ爪の刺さりが良いので、軽量なS4カルチの重量で十分な作業が可能です。

S4カルチはトラクタ ~ 田植え機まで幅広い機械に取付が可能になっています。

サラサラ土質はキレイに土が作物側へ寄るため、除草効果も大きいです。

サラサラ土質 × バイド4013(LL)でキレイな仕上がりに!

九州(若干粘土質)田植え機で中耕作業

商品構成:

・S4カルチ 3条

・三点ヒッチM

・砕土クラッシャーB ✕3個

多目的田植え機は、植え付け部が外せる田植え機になります。

田植え機はタイヤがトラクタと違い、幅が狭いのでマクラ地を荒らすのを最小限にできます。

さらに地上高も高いのである程度育った大豆でもまたいで作業が可能になります。

大豆の中耕時期は田植え機も空いていますので有効活用に繋がります。

ただしタイヤ幅が決まっているため、大豆の播種条間で使用できるか?確認が必要です。

多目的 田植え機活用による中耕作業!

九州(若干粘土質)ハイクリトラクタで中耕作業

商品構成:

・ S4カルチ 3条

・三点ヒッチM

・バイド4013(LL) ✕3個

・砕土クラッシャーB ✕3個

近年では管理作業として導入が多いのがハイクリのトラクタです。

ハイクリトラクタは通常のトラクタと違いタイヤ幅が狭く、地条高が高いので

大豆や野菜(キャベツ・ブロッコリー・玉ねぎ)などで管理作業(ブームスプレイヤー・中耕除草機・ロータリーカルチ・中耕ディスク等)として使用されています。

マクラ地の損傷を最小限にでき、地上高も高い乗用形管理機に取付!

愛知県(粘土質)乗用管理機で中耕作業

商品構成:

・S4カルチ 5条

・イセキ用 アイサイカ ヒッチ

・バイド4013(LL) ✕5個

粘土質圃場です。

乗用型管理機の中耕ディスクでは3条 処理が限界ですが

S4カルチは5条の利用も可能で、作業効率を上げる事が可能です。

この圃場では4WSに対応した乗用形管理機なので、旋回性が高いというメリットがあります。

※乗用形管理機とは

管理作業に特化した機械で中耕ディスク・除草機・ロータリーカルチ・ブームスプレイヤーが取付出来る機械

S4カルチは軽量かつ、条数の追加取付が可能!

他社商品との比較

中耕ディスク

中耕ディスクはキュウホーのカルチベーターと同じ牽引式中耕機です。

牽引式なので作業速度の大きな違いはありません。

中耕ディスクは重量があるため馬力を必要としますが、キュウホーのS4カルチは小さな馬力でも取付が可能です。

ロータリーカルチ

ロータリーカルチはPTO動力を必要としてます。

作業速度は牽引式の除草機と比べて半分以下 程度の作業速度です。

作業速度は遅いが、牽引式より砕土率が 優れていいます。

粘土質の圃場では仕上がりに大きな違いがあります。

PTO動力を使用するため、燃料消費は牽引式と比べ大きくなっています。

まだまだ 紹介したい事がありますが!

今回はここまで!とします。